喘息・COPDグループ

業 績臨床

気管支喘息は、気道の慢性炎症により気道過敏やリモデリング(組織構造の再構築)が生じ末梢気管支が狭くなる病気です。発作性の呼吸困難や喘鳴、胸苦しさ、咳が主な症状であり、感冒、冷気、天候や大気汚染などにより増悪することがあります。喘息は子供の病気と思われがちですが、患者全体をみると4人に3人は成人喘息であり、成人発症の最多年齢は40歳代です。成人喘息有病率は9-10%と高く、喘息を含むアレルギー疾患は近年増加しています。一方で、喘息による死亡者数は1990年代には約6,000人でしたが、2021年には1,038人にまで減少しました。これは1990年代より現在の薬物療法の中心である吸入ステロイドが普及し、定期的な外来通院によりほとんどの患者さんは症状をコントロールすることが可能となったためです。しかしながら喘息患者さんの5-10%は、高用量の吸入ステロイドおよび気管支拡張薬などの長期管理薬による治療にもかかわらず十分なコントロールが得られない、重症喘息と報告されています。当科では重症喘息に対し吸入療法に加え、新規治療法である生物学的製剤(アレルギーを誘導する分子に対する抗体製剤)の投与を行っています(図1)。

<図1>

- 重症喘息に対する治療

-

慢性閉塞性肺疾患(COPD: chronic obstructive pulmonary disease)は、タバコ煙を主とする有害物質を長期間吸入曝露することで発症する進行性の炎症性肺疾患であり、中高年以降に発症します。慢性的な咳・痰や労作時の息切れが主な症状です。WHO統計(2019年)では世界の死亡原因の第3位を占め、323万人がCOPDにより死亡しました。日本では40歳以上の人口の8.6%、約530万人のCOPD患者が存在すると推定されていますが(NICE study)、COPDの認知度の低さや進行するまで気付かない場合が多いことから、大多数が未診断・未治療の状態です。有害物質の吸入により気道・肺に慢性炎症が生じ気管支が狭くなり、肺胞が破壊されて肺気腫という状態になると酸素の取込みなどのガス交換能力が低下し、進行すれば呼吸不全に至ります。そのため比較的初期の段階で診断し、禁煙や気管支拡張薬の吸入療法を開始することが重要です。またCOPDは身体活動性の低下から全身性炎症を介して栄養障害、骨粗しょう症、糖尿病などの代謝性疾患、心血管疾患やうつなどを合併することが知られており、肺だけでなく全身の併存疾患も含めた病状の評価や治療が必要です。

臨床研究

重症喘息に対して標的分子の異なる複数の生物学的製剤が使用可能となりました。喘息症状がほぼ消失する患者さんがいらっしゃる一方で、個々の患者さんに対してどの生物学的製剤が最も適しているかの選択はまだ難しい場合があります。そのため当科では、新規生物学的製剤の治療効果に関する医師主導特定臨床研究を実施しています。

| 試験名 | 研究代表医師・事務局 |

|---|---|

| コントロール不良重症喘息患者を対象とするTezepelumabによるclinical remissionを検討する多施設共同前向き介入試験 | 研究代表医師:岡本勇 研究事務局:神尾敬子 |

COPDに関する前向き観察研究として、歯学研究院との共同研究により、口腔常在微生物叢の状態悪化と肺常在細菌叢の変化やCOPDの病態進行との関連を検討しています。また、福岡県久山町の40歳以上の全住民を対象とした前向き追跡観察コホート(久山町研究)に2008年から参画し、地域社会レベルでのCOPDの実態把握に関する疫学研究を行っています(Washio et al. Am J Respir Crit Care Med. 2022, Kawatoko et al. J Epidemiol. 2023)。

基礎研究

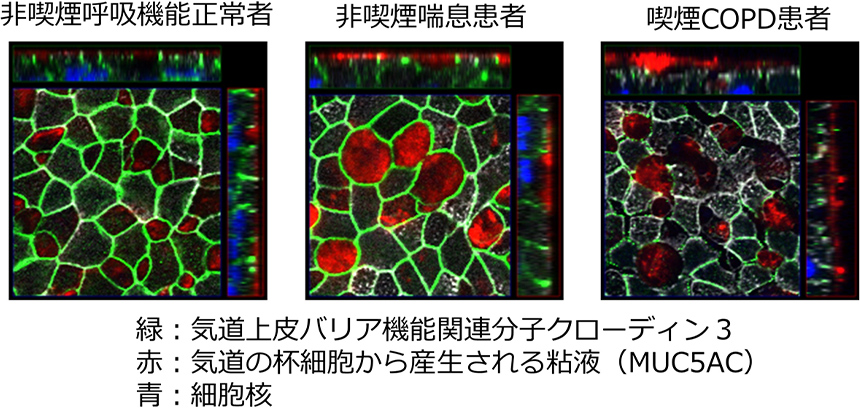

喘息およびCOPD増悪の主原因は、気道のウイルス感染です。喘息やCOPDの患者さんから気管支鏡下に採取した細胞や遺伝子改変マウスを用いて、ウイルス感染に対する気道上皮細胞の免疫応答と治療標的探索に関する研究(Ogawa et al. Front Immunol. 2021.)や、気道の恒常性維持のための気道上皮バリア機能に関する研究を実施しています(図2)。また九州大学工学研究院との共同研究により、COPDの新規病態解明を目指して、肺の伸展・収縮による物理学的力とCOPDの気腫性変化進行との関連に着目した研究も進めています。

| 事業名 | 役割 | 課題名 |

|---|---|---|

| 科学研究費助成事業 若手研究 2021年度~2023年度 |

研究代表者 神尾敬子 |

肺ウイルス感染による宿主免疫応答に対するPI3キナーゼ・阻害剤の効果の解明 |

| 科学研究費助成事業 若手研究 2022年度~2023年度 |

研究代表者 石井由美子 |

喘息の好酸球性気道炎症における細胞間接着分子クローディン‐3の新規役割の解明 |

| 科学研究費助成事業 基盤(C) 2023年度~2025年度 |

研究代表者 福山聡 |

呼吸運動に近似したメカノバイオロジーによるCOPDの解明と橋渡し研究への展開 |

<図2>

- 気道の上皮バリア機能関連分子の発現と粘液産生細胞の共焦点顕微鏡による評価

-

呼吸器内科医を目指す先生方へ

気管支喘息やCOPDの治療には、まだまだ残された課題が山積みしています。当研究室では喘息・COPDに関する基礎研究、臨床研究および疫学研究を行っており、難治性疾患の病態解明や新規治療法の確立に取り組んでいます。そのためには、やる気あふれる先生と議論することが不可欠です!臨床でも研究でも、少しでも呼吸器領域に興味のある先生はお気軽にお問い合わせください。